Klimawandel und globale Solidarität

Der Grundgedanke der Solidarität

„In wie weit, glauben Sie, sind Ihre reichen Mitbürger mitschuldig an den Umweltproblemen und der Armut hier vor Ort? Oder sind es mehr die reichen Länder, die dafür verantwortlich sind?“ Diese durchaus heikle Frage (hier etwas vereinfacht wiedergegeben) war Teil eines umfangreichen Fragebogens, mit dem ich im Jahr 2015 in indischen Slums und Urwalddörfern mit denjenigen ins Gespräch zu kommen versuchte, die am stärksten von Klimawandel und globaler Ungleichheit betroffen sind: mit überschuldeten Bauern, Tagelöhnern und Vertreter*innen der Adivasi, der Ureinwohner des indischen Subkontinents. Im von Dürre und Überschwemmungen geplagten südwestlichen Bundesstaat Karnataka traf ich dabei auf eine Kleinbäuerin, deren Antwort erahnen lässt, wie vielschichtig das Themenfeld von Solidarität und Klimawandel sein kann: „Ob die Reichen schuld an meiner Misere sind, das weiß ich nicht – ich glaube zwar nicht, dass sie mein Unglück wollten, aber sie wollten es wohl auch nicht ernsthaft verhindern … Ich will aber glauben, dass die Reichen uns ebenso brauchen wie wir sie: Die Reichen würden menschlich verkümmern, wenn sie nicht helfen dürften. Und nur wir können deren Gelder so einsetzen, dass dieses Land grün und fruchtbar bleibt. Wir wollen keine Almosen, auf echte Gerechtigkeit wagen wir nicht zu hoffen, aber wir wollen aufrichtige Solidarität – so, wie auch wir bereit sind, mit den Reichen solidarisch zu sein!“

Diese (hier sinngemäß wiedergegebene) Antwort war durchaus repräsentativ für die Stimmung unter den Ärmsten der Armen: Auch wenn Solidarität Abgeleitet vom lateinischen solidus für „fest, unverbrüchlich“ weltweit sehr unterschiedlich definiert und von jedem Menschen anders gelebt wird, so sollte sie doch nie mit einseitiger Mildtätigkeit oder bedingungsloser Hilfe verwechselt werden, sondern beinhaltet immer auch den Grundgedanken einer angemessenen Reziprozität. Wer Solidarität erfährt, will dabei (im Regelfall) nicht bloß zum Hilfeempfänger reduziert werden, sondern empfindet sich selbst als Partner*in, der/die im richtigen Moment und im Rahmen der individuellen Möglichkeiten ebenfalls zur Hilfe bereit ist. Solidarität beruht auf dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe im Krisenfall. Eine solidarische Feuer- oder Krankenversicherung etwa nivelliert nicht das unterschiedliche Einkommens- oder Leistungsniveau ihrer Teilnehmer*innen, aber erlaubt ihnen, durch einen fairen, begrenzten Lastenausgleich einen hoffentlich nicht eintretenden konkreten Notfall, der die Einzelnen weit überfordern würde, gemeinsam gut abzufedern. Dieses Grundprinzip der Solidarität wird durch die Herausforderungen des Klimawandels nicht verändert – es tritt hier sogar noch deutlicher zutage: Auch die globale Umweltkrise wird (ähnlich wie ein Unfall oder eine Krankheit) längst nicht alle Menschen gleichermaßen treffen, aber der zu befürchtende Gesamtschaden und die Zahl der potenziell Betroffenen sind derart hoch, dass globale Solidarität die einzig sinnvolle Antwort auf diese Herausforderung darstellt.

„Wir wollen keine Almosen, auf echte Gerechtigkeit wagen wir nicht zu hoffen, aber wir wollen aufrichtige Solidarität – so, wie auch wir bereit sind, mit den Reichen solidarisch zu sein!“

Und gerade beim Blick auf das Problem Klimawandel wird deutlich, dass der Begriff „Solidarität“ – ganz ähnlich wie die in diesem Kontext gern beschworene „Nachhaltigkeit“ – in der öffentlichen Diskussion häufig als diffuser „Kofferbegriff“ verwendet wird, in den jede/r hineinpackt, was ihm/ihr passend erscheint. Man nimmt gerne für sich in Anspruch, solidarisch oder nachhaltig zu handeln und findet immer eine Möglichkeit, die jeweils anderen als nicht solidarisch oder nachhaltig genug zu kritisieren: So wird jedes noch so übermotorisierte Elektroauto als „nachhaltig“ vermarktet und zugleich kritisch nachgefragt, ob das Segelschiff, mit dem Greta Thunberg nach New York reiste, denn aus recycelten Materialien bestand. Wer 2020 ernsthaft über Nachhaltigkeit oder Solidarität diskutieren will, sollte diese Begriffe nicht als perfekt definierbare Qualitätsmerkmale begreifen, sondern als Ideale oder Leitbilder, die ähnlich wie ein Fixstern niemals vollends erreichbar sind, aber gerade durch ihre Ferne und Klarheit wichtige Orientierung und Motivation bieten können (vgl. hierzu Wallacher/Einsiedel/Gösele 2019): Kein Produkt wird jemals in jeder Hinsicht komplett nachhaltig sein und kein Mensch handelt immer perfekt solidarisch, aber jeder Produzent sollte sich am Ideal der Nachhaltigkeit und jeder Mensch am Leitbild der Solidarität orientieren und sich darum bemühen, den damit verbundenen Ansprüchen im konkreten Einzelfall gerecht zu werden.

Im Folgenden sollen einige Denk- und Diskussionsanregungen für dieses Bemühen um globale Solidarität gegeben werden; dies geschieht in Form einiger Fragen, die hier freilich nur angerissen werden können: Was macht den Klimawandel zu einer besonderen Herausforderung? Warum sollte man eigentlich solidarisch sein? Mit wem sollte man solidarisch sein? Worin sollte sich die Solidarität konkret zeigen?

Der Klimawandel, eine einzelne oder einzigartige Herausforderung?

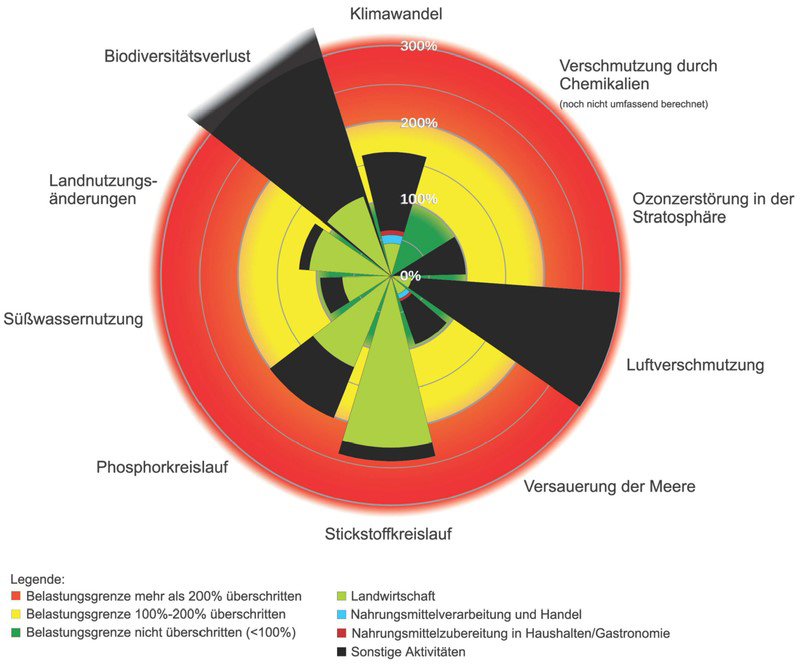

Zunächst ist es hilfreich, den Klimawandel nicht als isoliertes Einzelphänomen zu begreifen. Er ist unter den vielen Folgen der Globalisierung und Industrialisierung lediglich derjenige Effekt, der am langsamsten hervortritt, da er von vielen unterschiedlichen (natürlichen ebenso wie menschlichen) Faktoren mitbeeinflusst wird und daher am schwierigsten einschätzbar ist. Selbst wenn der enorme Ausstoß von Kohlendioxid, der in den letzten eineinhalb Jahrhunderten eng mit dem Anstieg des menschlichen Wohlstands korrelierte, keinerlei Folgen auf das Weltklima hätte (in Wahrheit unterschätzen wir die Folgen wohl eher) und auch nicht zur Versauerung der Meere beitragen würde (in der Tat eine existentielle Bedrohung für alle kalkbildenden Meereslebewesen wie Muscheln und Korallen und deren Nahrungsketten), so wären die bislang schon eingetretenen Folgeschäden unseres enormen Ressourcen- und Landverbrauchs trotzdem noch in vielen Jahrhunderten deutlich bemerkbar. Insbesondere bei der maßgeblich durch die Landwirtschaft verursachten Verschiebung der Phosphat- und Stickstoffkreisläufe, bei der Luftverschmutzung und der Problematik des weltweiten Artensterbens (über 80 % weniger Biomasse wildlebender Säugetiere seit Beginn der Industrialisierung, vgl. Bar-On/Philipps/Milo 2018) nähern wir uns in hoher Geschwindigkeit planetarischen Belastungsgrenzen, die noch zu Lebenszeit der meisten Leser*innen dieses Artikels unwiderruflich überschritten werden könnten (vgl. Rockström et al. 2009). Selbst wenn es den Klimawandel nicht gäbe, wäre es höchste Zeit für eine Neuausrichtung unserer aktuellen Produktions- und Konsummuster!

Und noch etwas hat sich in dem Zeitraum, in dem diese enormen Umweltschäden und Zukunftsrisiken aufgehäuft wurden, grundlegend verändert: Unsere Großeltern konnten und mussten den meisten Menschen, deren Wohlergehen sie durch ihr Verhalten maßgeblich beeinflussten (sei es als Konsument*innen, Arbeitnehmer*innen, aber auch als Soldaten) direkt in die Augen schauen – ihre Handlungen (und die damit einhergehende empfundene Verantwortung) betrafen erfahrungsgemäß vor allem ihre überschaubare Nachbarschaft oder ihre Kinder und allenfalls Enkelkinder. Solidarität war in der Erfahrungswelt unserer Eltern und Vorfahren meist etwas lokal beschränktes, wie auch ihr Wirkungskreis regional begrenzt war. In unserer heutigen Welt kommt es durch „tiefe Arbeitsteilung, lange Produktionswege, anonyme Austauschbeziehungen“ (Homann 2006, S. 181) vermehrt zu einer zeitlichen und räumlichen Entkopplung von Ursache und Wirkung. Der Hauptbetroffene unseres Handelns sitzt oft nicht mehr in unserer direkten Nachbarschaft, sondern hunderte Kilometer entfernt – was häufig dazu führt, dass diese Zusammenhänge leichter übersehen, länger ignoriert und erfolgreicher geleugnet werden können.

Selbst wenn es den Klimawandel nicht gäbe, wäre es höchste Zeit für eine Neuausrichtung unserer aktuellen Produktions- und Konsummuster!

Schließlich gibt es noch einen weiteren Zusammenhang zu bedenken: Im 20. Jahrhundert galt Wirtschaftswachstum sowohl in freien Marktwirtschaften als auch in Planwirtschaften beinahe einhellig als probates Mittel gegen Armut und Verteilungskonflikte. Wachstum und ein generelles Mehr an Waren und Dienstleistungen war für Ost und West gleichermaßen eher Teil der Lösung als Teil des Problems. Noch vor wenigen Jahren galt es als Gebot der globalen Solidarität, „unterentwickelte“ Regionen durch engere wirtschaftliche Zusammenarbeit „voranzubringen“; die offensichtlichen Verlierer der Globalisierung waren nach vorherrschender Meinung nicht Opfer des Marktes, sondern zu wenig in diesen integriert. Zur differenzierten Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit Wirtschaftswachstum Teil der Lösung oder des Problems sein kann, empfiehlt sich die Studie „Raus aus der Wachstumsgesellschaft? Eine sozialethische Analyse und Bewertung von Postwachstumsstrategien“ (Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz 2018). Mittlerweile herrscht nicht nur Einigkeit darüber, dass der westliche Lebensstil global nicht verallgemeinerbar ist, sondern auch darüber, dass der Klimawandel insbesondere diejenigen Länder und Menschen bedroht, die am wenigsten zu ihm beigetragen haben. Einerseits zwingt Armut weiterhin Millionen Menschen zu klimaschädlichem Verhalten (wie etwa Brandrodung oder ineffizienter Energienutzung), andererseits sind Arme schon heute die häufigsten Opfer des beginnenden Klimawandels – durch erhöhte Vulnerabilität aufgrund ihrer Lebensumstände (etwa als Bauern oder Anwohner besonders gefährdeter Küstenregionen) ebenso wie durch die Schwierigkeit, die Kosten von notwendigen Vermeidungs- und Anpassungsstrategien zu tragen. So weisen die Vereinten Nationen regelmäßig darauf hin, „dass Klimaschutz und Armutsbekämpfung keine Alternativen sind, sondern immer wechselseitig miteinander verknüpft werden müssen“ (Wallacher/Scherpenseel 2009, S. 11). Globale Solidarität bedeutet in Zeiten des Klimawandels nicht mehr nur das Teilen eines stetig zu mehrenden materiellen Überflusses, sondern zunehmend auch Beschränkung und schmerzhafte Einschnitte in liebgewonnene Lebensstile. Doch was motiviert Menschen dazu, in Zeiten des Klimawandels den Geltungsbereich ihrer Solidarität weit über ihr bewusst wahrgenommenes (zeitliches wie örtliches) Umfeld hin auszudehnen? Der folgende Abschnitt soll dazu zumindest ein paar Denkanstöße geben.

Globale Solidarität – warum?

Es gibt viele Möglichkeiten, Solidarität zu begründen (siehe dazu auch der Beitrag von Georg Kohler in diesem Heft). Und tatsächlich spricht bei rationaler, langfristiger Betrachtung auch vieles für globale, gegenseitige Solidarität – vor allem, wenn die Klimakrise, die global verursacht und global wirksam wird, aus der Perspektive ganzer Staaten heraus betrachtet wird. Hier ist es schon aus Gründen des Eigennutzes sinnvoll, sich auf ein gerechtes System des langfristigen Lastenausgleiches zu einigen, um durch Kooperation die Kosten der Anpassungs- und Vermeidungsstrategien möglichst gering zu halten. Kurzfristig gesehen kann es sich dagegen (wie wir häufig feststellen) für einzelne Staaten durchaus lohnen, die eigenen Leistungen möglichst niedrig zu halten und auf den vermehrten Einsatz der anderen zu hoffen – das berühmte „Free-Rider-Problem“, das auf der Ebene einzelner Individuen (mit jeweils sehr begrenzter Lebensdauer) noch deutlich stärker zu Tage tritt. Bereits der Philosoph John Rawls tat sich bei seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Grundfragen der Gerechtigkeit schwer, eine strikt rational/utilitaristische Begründung dafür zu finden, warum sich einzelne Menschen gegenüber ihren Mitmenschen (oder gar Mitgeschöpfen) solidarisch verhalten sollten, wenn diese durch große Zeiträume oder andere Grenzen so weit entfernt sind, dass sie gutes oder schlechtes Verhalten nicht erwidern können. Seine Antwort: Sie tun es wahrscheinlich aus Liebe (auch wenn Rawls selbst lieber von familiärer Fürsorge sprach). Zu Rawls‘ Unbehagen mit dieser emotionalen Begründung vgl. Rawls 1971, S. 251 ff.; vgl. Dierksmeier 2006, S. 72 ff. sowie Einsiedel 2020. Doch egal ob diese emotionale Verbundenheit nun als Liebe, (Für)Sorge, Empathie oder als Mitleid bezeichnet wird: Für die meisten Menschen ist es das unmittelbar empfundene Gefühl einer (wie auch immer begründeten) Zusammengehörigkeit mit ihren Mitmenschen, Mitlebewesen oder auch der gesamten Natur, das sie am stärksten motiviert, solidarisch sein zu wollen. Um diese gewünschte Solidarität dann in der anonymen Welt des globalen Warenverkehrs tatsächlich leben zu können, braucht es meist angemessene Ordnungsstrukturen (wie etwa Sozialstandards oder eine angemessene Bepreisung von Umweltgebrauch, mehr dazu später), die dazu beitragen, den Egoismus kurzfristig orientierter Zeitgenossen im Zaum zu halten.

Mittlerweile herrscht nicht nur Einigkeit darüber, dass der westliche Lebensstil global nicht verallgemeinerbar ist, sondern auch darüber, dass der Klimawandel insbesondere diejenigen Länder und Menschen bedroht, die am wenigsten zu ihm beigetragen haben.

Aktuell eine der interessantesten Reflexionen über die Frage, wie wir Menschen dieses motivierende Gefühl der globalen Zusammengehörigkeit immer wieder neu entdecken, vertiefen und konkret umsetzen können, findet sich in dem kurz vor dem Klimagipfel in Paris von Papst Franziskus veröffentlichten Schreiben Laudato Si‘ (Papst Franziskus 2015). In ihm schildert der Papst (der vor seinem Eintritt ins Priesterseminar als Chemietechniker arbeitete und dann einen Lehrauftrag für Literatur innehatte), wie die gesamte menschliche Erfahrungspalette von frühkindlicher Bildung, Musik, bildender Kunst und Literatur über akademische Wissenschaften bis hin zu religiösen Traditionen und neuen gesellschaftlichen Strömungen zu einer Geisteshaltung der globalen Solidarität beitragen können, aus der heraus dann konkrete und durchaus auch schmerzhafte Reformschritte unternommen werden können. Eine der interessantesten Anmerkungen des Papstes sei im folgenden Abschnitt aufgegriffen: sich immer wieder neu auf die Suche zu machen, mit wem man solidarisch sein sollte/könnte, dabei die Begrenztheit der eigenen Perspektive ein Stück weit zu überwinden und die neu entdeckte Vernetzung nicht nur als bedrückende Verantwortung, sondern auch als beglückende Verbundenheit zu begreifen.

Solidarität mit wem?

Bevor man an die Frage geht, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnungs- und Anreizstrukturen wie angepasst werden sollten, um globale Solidarität und Nachhaltigkeit besser in der Praxis leben zu können, ist es hilfreich darüber zu reflektieren, wem diese Solidarität zugutekommen sollte, bzw. wer davon ausgeschlossen oder gar zum „Gegner“ erklärt wird. Zwar sollte richtig verstandene Solidarität niemals gegen andere Personen oder Gruppierungen, sondern gegen konkret definierte Notfälle und Risiken gerichtet sein, doch passiert es in der Praxis häufig, dass einzelne Gruppen bewusst oder unbewusst aus Solidarsystemen ausgeschlossen werden. Dieser Ausschluss geht meist zu Hauptlasten der ausgegrenzten Randgruppe, doch auch die Ausgrenzenden profitieren nur vordergründig davon und würden im Normalfall (eine intelligente Gestaltung des Solidarsystems vorausgesetzt) von der Ausdehnung der Solidargemeinschaft profitieren. Doch auf wen sollten wir hier besonders achten?

Bei dieser Frage kann es helfen, wenn wir unseren Blick an aktuellen Gegensätzen oder vermeintlichen Gegenpolen unserer Gesellschaft schärfen. Neben dem altbekannten, aber immer noch hochaktuellen Gegensatzpaar Arm/Reich (das auf die unterschiedlichsten Faktoren wie Geld, Ressourcen, Entwicklungschancen etc. angewandt werden kann) und den zunehmend verwischten Gegenpolen Industriestaat/Entwicklungsland oder Jung/Alt werden zunehmend neue Polaritäten wichtig. Beispiel Stadt/Land: Im Jahr 2007 waren zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Mehrheit der Erdenbewohner nicht mehr Teil einer überschaubaren dörflichen Gemeinschaft (mit den damit verbundenen Sozialstrukturen, örtlicher Lebensmittelproduktion und primär familiärer Absicherung im Alters- und Krankheitsfall), sondern Großstadtbewohner und damit Teil einer völlig anderen Lebenswirklichkeit. In Europa tritt die stärker werdende Kluft zwischen Stadt und Land meist am ehesten anhand unterschiedlicher Wahlergebnisse ins öffentliche Bewusstsein, doch gerade in ärmeren Ländern werden die Auswirkungen des Klimawandels und die Möglichkeiten seiner Bekämpfung in Stadt und Land schon mittlerweile völlig unterschiedlich wahrgenommen. Während NGOs aus ländlichen Regionen etwa viel häufiger die Vorteile des Emissionszertifikatehandels nutzen können (etwa indem sie Biogasanlagen errichten) und damit aber auch vom Weltmarktpreis dieser Zertifikate abhängig sind, entscheidet in Großstädten verstärkt die Kommunalpolitik (mittels des öffentlichen Nahverkehrs und der städtischen Infrastrukturgestaltung) darüber, ob effektiver Klimaschutz gelingt.

Globale Solidarität braucht in einer komplexen Welt mit anonymen Austauschbeziehungen vor allen Dingen neue Ordnungsstrukturen, die es möglich machen, miteinander solidarisch zu sein, ohne einander persönlich zu kennen oder die gleiche Sprache zu sprechen.

Man kann zwar schlecht von einem Gegensatzpaar Mensch/Tier sprechen, aber die aktuelle Diskussion über Tierrechte und vegane Ernährungstrends ist auch im Hinblick auf die Bereitschaft zur Solidarität bemerkenswert: Eine immer größere Zahl an Menschen ändert ihr Konsum- und Ernährungsverhalten – teils aus Liebe zu ihren Mitgeschöpfen, teils aus Sorge um die eigene Gesundheit, manche, weil es ein trendiger Lifestyle ist, andere weil sie von der Massentierhaltung geschockt sind. In all diesen Fällen spielen die neuen sozialen Medien wie Facebook, Instagram und YouTube eine enorme Rolle. Vielleicht lässt sich daraus einiges lernen, wie man globale Solidarität durch persönliche Ansprache in die Herzen der Menschen bringt …

Solidarität wodurch?

Der Blick auf die eben genannten Gruppierungen sollte uns helfen und Ansporn sein, gerechtere Ordnungsstrukturen zu schaffen, die an den Idealen der Solidarität und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Besonders dringend ist angesichts des Klimawandels die Etablierung einer fairen Bepreisung von Umweltgebrauch, angefangen mit einem angemessenen Preis für den Ausstoß von CO2. Hier sollte es sich nicht um eine klassische Besteuerung zur Mehrung staatlicher Einnahmen handeln, sondern primär darum, dass die tatsächlichen (leider oft verdeckten) Kosten von CO2-Emissionen an der Stelle erkennbar werden, an der sie veranlasst werden. Im Rahmen eines solidarischen Systems sollten die Einnahmen einer solchen angemessenen CO2-Bepreisung dann nicht nur für geeignete Umweltschutzmaßnahmen oder nachhaltigere Infrastruktur ausgegeben werden, sondern auch einen sozialen Ausgleich beinhalten. Als Beispiel kann das Schweizer Modell dienen, bei dem allen Bürger*innen (über die Krankenversicherung) am Jahresende ein Teil der Einnahmen aus der CO2-Besteuerung als pauschaler Öko-Bonus ausgezahlt wird. Gerade viele Ärmere (oder umweltfreundlich eingestellte) können so zu Gewinnern einer CO2-Besteuerung werden.

Häufig scheiterte ein solches Bepreisungssystem in der Vergangenheit (wie etwa die Besteuerung von Flugbenzin) an nationalen Grenzen, doch ist mittlerweile unumstritten, dass ein global flexibles und doch national unterschiedlich ausdifferenziertes Bepreisungssystem (ähnlich den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen in den europäischen Mitgliedsstaaten) nicht an technischen oder regulatorischen Schwierigkeiten scheitert, sondern eher an der Mutlosigkeit der aktuell politisch Verantwortlichen (vgl. Klenert et al. 2018). Globale Solidarität braucht in einer komplexen Welt mit anonymen Austauschbeziehungen aber vor allen Dingen neue Ordnungsstrukturen, die es möglich machen, miteinander solidarisch zu sein, ohne einander persönlich zu kennen oder die gleiche Sprache zu sprechen. Es mag zynisch klingen, aber unser weltweites Finanzsystem hat dies (in seinem Bereich) längst geschafft. Unsere Zentralbanken haben in der globalen Schuldenkrise erstaunlich effizient einen weltweiten Banken-Crash verhindert – die Kosten dafür waren wahrscheinlich deutlich höher als die ehrgeizigsten Klimaschutzpläne. Sollte dies nicht Anlass sein, über die Etablierung von unabhängigen CO2-Zentralbanken nachzudenken, die den Kohlenstoffkreislauf unseres Planeten ähnlich machtvoll und unabhängig begleiten könnten, wie unsere Zentralbanken den weltweiten Geldkreislauf bewachen (vgl. Einsiedel 2020)? Globale Solidarität – das bedeutet in unserer heutigen Welt vor allem auch die Suche nach neuen kreativen Lösungen des gerechten Ausgleichs und das genaue Hinsehen, wen man dabei zu vergessen droht.

Zum Autor

Stefan.Einsiedel@hfph.de